Bright 2024

Scrivere senza patria:

Fausta Cialente “straniera dappertutto”

Bright-Night, 27 novembre 2024, Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Il monito di Adorno «fa parte della morale non sentirsi mai a casa propria» si adatta bene a Fausta Cialente: la presa di distanza, il suo essere «straniera dappertutto», sono un filo conduttore che attraversa tanto le sue vicende biografiche e politiche quanto il suo percorso letterario. Nelle opere di Cialente si rintracciano spesso il senso di disappartenenza e l’assenza di una patria, temi che sembrano approdare a una risoluzione nelle Quattro ragazze Wieselberger, con il ritorno a un lessico famigliare, dispositivo simbolico di ricostruzione dell’unica Heimat possibile.

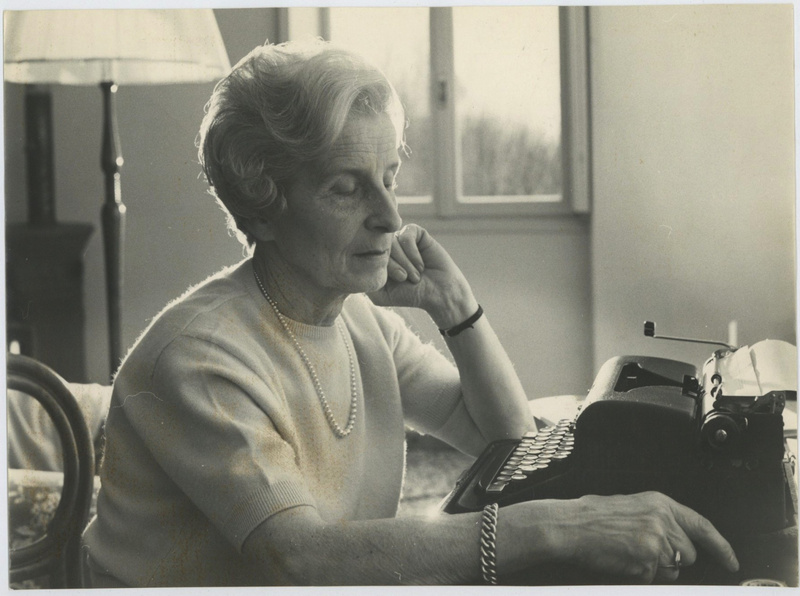

Le ragioni biografiche dell’inappartenenza sono note: nata a Cagliari nel 1898, Cialente passa infanzia e adolescenza spostandosi di città in città, a causa del lavoro del padre Alfredo, ufficiale di cavalleria.

Nell’estate del 1920 conosce il futuro marito, Enrico Terni, musicista compositore e vicedirettore di una filiale del Banco di Roma di Alessandria d’Egitto, città dove la scrittrice si trasferisce nel 1921 in seguito al matrimonio. Cialente vive in Egitto fino al 1947, quando rientra in Italia raggiungendo la figlia Lionella (che si trovava a Milano con il marito John Muir) e l’anziana madre. Qui avvia alcune collaborazioni con giornali e riviste, tra cui «Noi Donne», «l’Unità», ma anche «Rinascita», «Vie Nuove» e «Il Contemporaneo». Dopo sette anni riprende a viaggiare, pur con frequenti rientri in Italia. Nella sua casa “Il Grillo” di Cocquio-Trevisago, costruita nel 1956-57, vive stabilmente a partire dagli anni Settanta, con soggiorni a Roma e viaggi all’estero, passando gli ultimi anni della sua vita a Pangbourne, presso la casa della figlia, dove muore nel 1994 all’età di novantacinque anni.

Ospite della trasmissione Incontri della notte nell’ottobre 1982, Cialente tornava a parlare del suo Natalia in occasione della riedizione Mondadori. È il suo romanzo d’esordio, scritto tra il 1925 e il 1927, uscito in pochi esemplari nel 1930 dopo la vittoria del Premio dei Dieci, e tradotto in francese da Herni Marchand nel 1932. In quell’intervista Cialente parla di sé ponendosi il problema di un’appartenenza identitaria su un piano linguistico ma anche letterario.

sarebbe stupito chi mi sentisse dire che sovente mi pongo la domanda: sono io veramente una scrittrice italiana? Quanto di italiano c’è dentro di me? Non appartengo a nessuna regione, non ho mai parlato in dialetto, salvo nell’infanzia un po’ di triestino, in una Trieste austriaca […]. Aggiungo che a ventun anni mi sono sposata e trasferita in Egitto […] So solamente che Pirandello mi ha salvata, e ha dimostrato che nonostante le mie origini e la mia sorte e il fascismo ero soltanto un’italiana all’estero. Dopo “Natalia”, che è per l’appunto il ricordo della piccola provincia italiana dell’epoca, lo scrivere “Cortile a Cleopatra”, che ora viene giudicato una lettura non facile, a me è parso invece facilissimo. [...] Ma è a questo punto che vi devo ripetere la domanda: posso veramente considerarmi una scrittrice italiana? (Intervista a Incontri della notte, 1982)

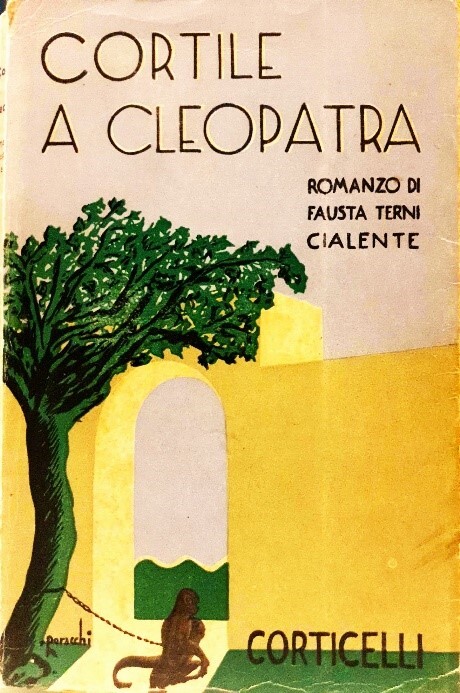

Nell’aprile del 1931 Cialente conclude la stesura del romanzo Cortile a Cleopatra, pubblicato parzialmente a puntate sull’«Italia Letteraria» e in volume nel 1936 da Corticelli. L’opera è riedita da Sansoni nel 1953, con varianti, e con una prefazione di Emilio Cecchi («uno dei più bei romanzi italiani dell’ultimo ventennio»). L’edizione del 1953 fu accolta dalla critica con stima e incoraggiamento, sebbene non mancò qualche riserva. Natalino Sapegno ne registrava il «clima di commedia e di favola» che dà forza al romanzo, ma che finisce con il lasciare al lettore una «sottile insoddisfazione»:

Proprio perché in pochi scrittori dei nostri tempi abbiamo trovato una virtuale ricchezza di interessi, una cordialità e insieme una sicurezza di disegno e una virtù espressiva così intense come quelle che si avvertono in questo suo libro, pensiamo di dover dire onestamente alla Terni Cialente che l’attendiamo oramai al traguardo di una prova più severa. [Natalino Sapegno, Cortile a Cleopatra, in «Rinascita», X, 8-9 (1953), pp. 511-512]

In Cortile a Cleopatra il protagonista, Marco, dopo la morte del padre lascia l’Italia alla ricerca della madre greca Crissanti. La madre vive nel quartiere alessandrino di Cleopatra, sobborgo multietnico dove le notizie corrono di bocca in bocca, e dove ogni azione, per quanto irrilevante, rischia di sconvolgere i delicati equilibri tra gli abitanti. Il romanzo è ambientato in un mondo levantino povero, abitato da personaggi che si incontrano e scontrano, quasi teatralmente, nel corso del loro passaggio nel cortile. Marco è definito dalle persone del luogo, e in particolare dalla giovane Haiganùsh, «un mezzoitaliano, un fannullone» che a malapena capisce il francese («ignorantaccio»). La frattura tra madre e figlio è anzitutto linguistica, perché Marco non riconosce nelle parole di Crissanti la propria lingua. Crissanti cerca maldestramente di parlare nel suo "italiano stentato", terminando le frasi in arabo, e Haiganùsch deride Marco per il suo essere apolide.

«Siedi», gli dice ancora la madre. Poi, a voce bassa: «Dov’è tuo padre? Perché ti manda?» Ha un accento straniero, Dio mio, sua madre. Il cuore, da calmo, gli diventa freddo, gli pesa. Non può fare a meno di rispondere: «Sono Marco, tuo figlio» […]. No, egli non toccherà quel pane, né quelle olive, né un letto che ci deve essere là dietro quell’uscio chiuso, a sinistra. Niente. […] la madre gli sta davanti, la spilla d’oro gli tocca la fronte, lo punge – una mano, una benedizione straniera. Cortile a Cleopatra, p. 68 (ediz. Corticelli)

italiano che non sei e nemmeno greco, religione non hai, in nessuna chiesa puoi entrare, sei meno d’un bastardo, con tutto il rispetto che devo a quella povera donna di tua madre. (p. 69)

cercò di scrivere con una matita qualche parola sulla carta unta e spiegazzata del pane: voleva esprimere di quei datteri, di quel cielo, di tutto quel mistero, ma non gli riuscì. Per i datteri non trovò altro aggettivo che rossi e per le vele soltanto belle. Poi aggiunse grandi. (p. 27)

Il racconto Pamela o la bella estate, pubblicato su «Occidente» nell’agosto 1935, accoglie il tema dell'inappartenenza: Parmela, giovane veneziana, e il marito Averkesian, fotografo armeno, sono due emigrati che vivono ad Alessandria d'Egitto. Per sopravvivere affittano la loro casa di Alessandria durante la stagione estiva, trasferendosi con i figli nel piano interrato. Sono doppiamente senza patria: non solo vivono in un paese straniero, ma hanno di fatto perso la propria casa, finendo per spiare, in una prospettiva che dal basso va verso l’alto, le persone che vivono al loro posto. Il racconto procede con una contrapposizione di piani spazio-temporali, dove ai ricordi si affianca il presente e allo spazio angusto del piano interrato si oppone l’esterno luminoso e inafferrabile. Ma al di là del meccanismo costruttivo, per certi aspetti simile a quello di Cortile a Cleopatra, va notata anche qui una disappartenenza che prima di tutto è nostalgia della propria lingua madre. Quando Pamela riflette sul futuro dei figli, destinati a studiare in una scuola inglese, sente a sua volta la lontananza dal proprio idioma di origine:

lei, una volta, pensava solamente in veneto; ora pensa quasi sempre in lingua, e quando parla mescola parole francesi, arabe, inglesi […]. Perduta, Pamela, devastata come quelle pareti spoglie, terra vendemmiata.

Se agli anni Trenta risalgono diversi racconti, pubblicati perlopiù sul «Giornale d’Oriente», dagli anni Quaranta, secondo le dichiarazioni di Cialente, la sua scrittura letteraria si arresta per anni, salvo sporadiche prove. Non è improbabile che scavi più approfonditi riportino alla luce qualche altro testo, ma è comunque certo che l’impegno antifascista di Cialente determinò uno scarso interesse per la scrittura letteraria. Così si legge infatti nelle Quattro ragazze Wieselberger a proposito del suo impegno nelle attività di propaganda antifascista:

Non ero più la “scrittrice”, avevo perfino dimenticato d’esserlo stata, mi sembrava che non avrei più potuto perder tempo a inventare “storielle”, la crudeltà della guerra mi faceva vedere questo come la cosa più inutile del mondo. Avevo torto, ma così è stato (F. Cialente, Le quattro ragazze Wieselberger, p. 223)

Dal 1941 Cialente scrive su nove quaderni il suo diario di guerra, avviato nel febbraio del 1941 al Cairo e chiuso nel luglio del 1947 dopo il rientro in Italia. Anche nel diario si racconta il distacco dalla letteratura: nel marzo 1942 Cialente annota con soddisfazione il suo ultimo intervento per la trasmissione di Radio Cairo: «chi avrebbe potuto prevedere ciò quando non ero che una letterata! E come mi sembra, oggi, fredda e lontana, la letteratura!». Nel dicembre dello stesso anno, mentre alcuni amici si stanno prestando una copia di Natalia, commenta impietosamente:

Leggere Natalia ora! ho esclamato – ma dev’essere insopportabile. – Che cosa vorreste, mi ha risposto giustamente Mèriel – che ora leggessimo libri di guerra? – Infatti – ed è forse la ragione per cui io non leggo nulla.

L’episodio dà a Cialente la spinta per tornare a sfogliare i suoi volumi, Natalia e Cortile a Cleopatra, e di ripensare alla propria attività di scrittrice:

dopo una così lunga separazione da quella che è, dopo tutto, la mia opera, e dopo tanti avvenimenti, la ripresa di contatto è stata commovente. Mi è sembrato di ricontrare una persona che non vedo da molto tempo e che pure conosco tanto bene: la persona che è stata capace di faticare su quelle pagine, con tanta coscienza e tanta emozione – così a lungo. Forse non è stato inutile.

Il 9 luglio 1947 Cialente partecipa a una trasmissione di Raffaele De Grada per Radio Milano e inserisce nel diario, tra gli ultimi documenti allegati al nono quaderno, una trascrizione dattiloscritta dell’intervista. In quell’occasione parla pubblicamente delle attività antifasciste in cui si era impegnata durante la guerra:

Dal 20 ottobre 1940 su ordine del generale Wawel [sic] il quartier generale del Cairo cominciò le trasmissioni in italiano rivolte alle truppe combattenti in Libia ed io fui invitata a dirigere le trasmissioni. Quest’opera di propaganda antifascista e contro la guerra tedesca l’abbiamo svolta fino al febbraio del ’43. Nell’ottobre dello stesso anno con un gruppo di amici fondai un settimanale di prigionieri di guerra italiani che è durato fino al dicembre scorso, prima col titolo FRONTE UNITO e poi con quello di MATTINO DELLA DOMENICA. Attraverso queste due pubblicazioni abbiamo cercato di diffondere fra i nostri prigionieri la conoscenza e lo spirito della nuova Italia democratica, devo dire con grande successo.

Alla domanda di De Grada se l’esperienza della guerra le fosse servita anche per il suo mestiere di scrittrice, Cialente commenta: Credo infatti che oggi non potrei più scrivere una «Natalia» come la scrissi 18 anni fa. Noti bene che “Natalia” conteneva già in sé un’amara e scanzonata critica alla borghesia. Mi sento più vicina alla maniera con cui mi sono espressa in “Cortile a Cleopatra” e in “Pamela”. Devo confessare che durante i sei anni di guerra letterariamente non ho prodotto nulla. Ma se dovessi oggi ricominciare, credo che la mia espressione sarebbe diversa e credo che quello che produrrei porterebbe il segno della grande esperienza umana che è stata la guerra per me.

Qualche settimana dopo, il 27 luglio 1947, Cialente dichiara chiusa la sua esperienza di scrittura privata nei quaderni. Ecco le righe di congedo che chiudono il diario:

pongo la parola fine a queste pagine (sono stata costretta a ricopiarle a macchina perché l’ultimo quaderno, dimenticato una sera sotto la pioggia a Cocquio, era diventato praticamente illeggibile) con l’immancabile melanconia che la decisione mi procura. Sono stati anni di lotta, di sofferenze, ma anche di gioia e di soddisfazioni; molti gli sbagli commessi, molte le valutazioni errate, ma nel complesso il risultato figura positivo e non devo rimpiangere i sette anni trascorsi in questo grave impegno civile. Accludo a quest’ultimo plico quel po’ di documenti che riguardano l’ultimo periodo e confermo l’autenticità di quanto scritto. La sorte che, fra molti anni, toccherà al documento nella sua completezza (esso va dal 1941 al 1947) non è cosa da decidere oggi. Perciò in fede mi firmo. Fausta Terni Cialente

Negli anni successivi, caratterizzati soprattutto dal lavoro giornalistico, alcuni interventi di Cialente lasciano intendere un non facile ritorno alla letteratura. Così in un’intervista del 1952, in cui affronta con amarezza il tema dell’abbandono della scrittura inventiva durante la guerra e il dopoguerra:

si nasce portando dentro di sé la necessità di scrivere e raccontare […]. Il giornalismo in primo luogo e le differenti attività a cui l’ultima guerra mi ha costretta, hanno potuto sviare – e nuocere moltissimo – a questa tendenza; quindi è accaduto anche a me di dover raccontare avvenimenti ai quali ho partecipato, è accaduto anche a me di dover tenere un diario di guerra. Ma è stata una necessità e devo aggiungere una necessità quasi sempre triste, nella quale si sprecano le mie qualità migliori, se ne ho. Raccontarmi non m’interessa affatto, non mi diverte e quasi sempre mi dispiace […] Mi piace raccontare, inventare: creare un personaggio dal nulla, questo sì vale la pena di una fatica!

Nel 1961 esce Ballata levantina, dopo un’elaborazione di molti anni. Qui Cialente, come si vedrà meglio nelle prossime pagine, inserisce elementi autobiografici che riconducono all’attività antifascista e rimandano, specie nella quarta parte, a un ripensamento del diario in chiave romanzesca. Divisa in cinque parti, l’opera racconta la storia di Daniela, orfana portata in Egitto e affidata alla nonna Francesca, una delle numerosi migranti di fine Ottocento arrivate in Medio Oriente alla ricerca di fortuna. Daniela è un altro personaggio senza patria, che utilizza il corpo per erigere la propria casa:

uno dei miei giochi preferiti era quello di fingere di essere io la casa: mi toccavo il petto sotto le coltri, dicendomi ch’era la facciata esposta a mezzogiorno; premevo la schiena contro il materasso, ed era invece il lato nord, con la gradinata e le verande di legno […]. Mi sentivo crescere, immensa, dura, con spigoli, finestre e cornicioni al sole, e dentro uno sbatter cupo di porte, e scale vertiginose che mi serravano lo stomaco. Mi figuravo anche d’essere un uccello in volo, di vedere la topografia della villa dall’alto (pp. 20-21)

In Un inverno freddissimo, uscito per Feltrinelli nel 1966, Cialente ambienta il romanzo nella Milano del dopoguerra. In un’intervista televisiva del maggio 1966 (Segnalibro), in occasione dell'uscita del volume, l’autrice espone la difficoltà di rappresentare una famiglia italiana dopo tanti anni passati in Egitto:

non mi considero molto italiana in educazione, sono vissuta molto tempo all’estero […] quindi per me era un po’ un problema restituire una famiglia con abitudini e educazione veramente italiane, e non so se ci sono riuscita.

Nel 1972 esce Il vento sulla sabbia per Mondadori: le vicende ricalcano abbastanza palesemente quelle di Ballata levantina, con l’orfana Lisa che lascia l’Italia «memoria di fallimenti e tristezze» per andare a vivere in Egitto. Rispetto a Ballata levantina l’autobiografismo è più scoperto, e in parte anticipa l’approdo alle Quattro ragazze Wieselberger. Le stagioni della prima giovinezza assumono il significato di una «felicità irripetibile», al punto che, con vago accento shakesperiano, «fuori di quella riva orientale e di quel clima mi sono sempre sentita come in esilio». La polemica contro il colonialismo si fa qui più accesa:

Non mi stupivo più di sentir dire “indigeni” e “padroni”, per quanto non vi fossi ancora abituata, e probabilmente, pensavo, non mi sarei abituata mai a quel tono un po’ insolente e sprezzante, quindi razzista, che gli europei avevano quasi sempre parlando di coloro dei quali erano in fin dei conti ospiti, e taluni da varie generazioni, ormai.

Nel 1976 Cialente pubblica infine, ancora per Mondadori, il «delicatissimo e struggente» Le quattro ragazze Wieselberger, che vinse il Premio Strega in quello stesso anno. Osservando la ripresa di temi e materiali dei libri precedenti, Ballata levantina su tutti, Carlo Bo ne sottolineava le due diverse spinte che caratterizzano l’opera: la ricerca di autenticità («quasi si trattasse di un bilancio poetico, dove il primo dato è quello della verità») e il lavoro di «depurazione» («si direbbe che l’età le consenta di vedere meglio, con maggiore lucidità, tempi e avvenimenti»). Alfredo Giuliani metteva invece sottilmente in guardia i lettori dal considerare quella di Cialente una «prosa all’uncinetto», senza però mancare di rilevare una accelerazione fin troppo repentina nell’ultima parte del romanzo. Nelle Quattro ragazze Wieselberger Cialente utilizza la parola patria quando ricorda l’elaborazione dei romanzi Cortile a Cleopatra e Pamela o la bella estate, nati dalla reazione al razzismo che aveva visto in quegli anni in Egitto: /span>

M’ero molto affezionata al paese e alla sua gente, cosa nuova per me, spinosa com’ero nei riguardi di quella che dovevo considerare la mia “patria” e questi ch’erano, in colonia, i miei “connazionali”; ma forse l’affetto e la mia simpatia venivano, almeno in parte, dalla mia reazione contro il mal celato razzismo che europei e levantini […] manifestavano agl’indigeni

Con le Quattro ragazze Wieselberger si intrecciano epoche lontane attraverso il filo conduttore del fallimento delle concezioni borghesi. Le contraddizioni della società mitteleuropea di fine Ottocento si combinano con quelle della società levantina, raccontata ormai da un punto di osservazione esterno. La struttura del romanzo in quattro “tempi” è caratterizzata da un cambio graduale di focalizzazione: dalla coralità iniziale sulle sorelle triestine (la madre Elsa e le tre zie) si passa a un progressivo inserimento dell’io, con il racconto dell’arrivo ad Alessandria nel 1921. Il perno della lingua è qui del tutto evidente, essendo il mezzo per rappresentare la ricostruzione di una casa che il tempo e la storia hanno cancellato. È una lingua trasmessa per via matriarcale, perché è attraverso le quattro generazioni di donne Wieselberger, sullo sfondo delle due guerre mondiali, che riemerge l’antico lessico famigliare. Le Wieselberger appaiono allora una faticosa e dolorosa ricostruzione di una patria mai appartenuta, lontana ora geograficamente, ora ideologicamente, e ritrovata almeno in parte in una koiné materna. La «straniera dappertutto» arriva alla pura memoria utilizzando ancora il collaudato congegno, attuato quasi sempre nelle sue opere, che confronta sistematicamente passato con presente. Nelle Wieselberger si allargano i termini cronotopici e ci si interroga sul passo successivo; assolti i debiti con il passato, anche letterario, Cialente guarda ora con disincantata lucidità l’avvenire, individuato in una inevitabile e inquieta partenza, o fuga:

A me non restava adesso che tendere le braccia verso un orribile vuoto […]. Avevo fatto il mio dovere, mi dicevo, li avevo amati tutti, e pianti fino all’ultimo, altro non mi restava che seguire, adesso ch’ero veramente sola, il più naturale dei miei impulsi, la fuga: andarmene, partire.